Oppure dovremmo individuare un adattamento degli obiettivi politici per adeguarsi ai mezzi disponibili, cioé la capacità di conformare gli obiettivi alle disponibilità materiali.

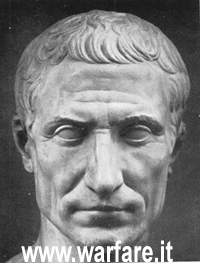

La lettura delle opere di Giulio Cesare è sempre interessante. Quella del De Bello Gallico, in particolare, ha una speciale rilevanza storica.

Cesare scrive i sette libri attribuibili a lui nel 52 a.C., subito dopo aver domato la rivolta di Vercingetorige e poco prima di dare inizio alla guerra civile.

L’intera opera assume così il valore di un programma politico: formalmente indirizzata al Senato come relazione sugli avvenimenti appena conclusisi, Cesare, in realtà, la scrive innanzitutto per se stesso.

Un politico della levatura di Cesare non può perdere un’occasione come questa per riflettere sulle proprie azioni, cercarne una coerenza e dettare una linea valida per il futuro: un futuro che comprende la guerra civile, ma vede anche al di là, al nuovo ordine che deve seguire.

Contrariamente a quanto sostiene Basil Liddell Hart, che annovera Cesare tra i comandanti militari che univano nella propria persona potere politico e potere militare, egli si trovò in una condizione completamente diversa. In particolare nella campagna del 52 a.C. contro Vercingetorige.

Cesare era ormai giunto alla convinzione dell’ineluttabilità di uno scontro decisivo contro Pompeo e il Senato. Crasso era morto nell’agosto del 53, ucciso nella spedizione contro i parti, e Cesare era già stato duramente impegnato in Gallia e ancora di più lo sarebbe stato in quell’anno.

Pompeo è quindi già virtualmente il padrone di Roma, unico triumviro sul suolo italiano. Niente di meglio per lui che qualcun altro gli tolga le castagne dal fuoco e anche Cesare conosca la stessa fine di Crasso, combattendo contro i nemici di Roma.

Precipitare il conflitto sarebbe inutile e dannoso. Pompeo fa quindi confermare a Cesare la responsabilità sugli eserciti della Gallia e permette anche che si avvalga della possibilità di incrementarli con nuovi arruolamenti: la sua convinzione profonda è che si tratti solo di corda adatta ad impiccarsi.

Cesare non è quindi affatto nel pieno controllo della situazione politica, ma anzi non è mai stato così debole.

La rivolta lo sorprende nella Pianura padana, lontano dalle sue truppe dislocate in tre guarnigioni nella Gallia centro-orientale, con i galli che minacciano audacemente la stessa Provincia e rendono insicuri i collegamenti.

In quei giorni credo che Cesare abbia considerato attentamente la situazione alla luce dei propri obiettivi politici: che solo in modo interlocutorio, per quanto drammatico, si sarebbero giocati in Gallia, ma più decisivamente sarebbero stati messi alla prova negli anni successivi.

Qualsiasi decisione egli prenda, deve tenere conto di questo, pianificando i passi che non solo e non tanto gli permetteranno di battere i galli, ma soprattutto lo metteranno nella condizione migliore per combattere, in un secondo tempo, la guerra civile.

Precondizione alla vittoria finale per Cesare è comunque la vittoria attuale: non può accontentarsi di salvare le sue legioni per il futuro redde rationem, ma deve uscire da questa situazione con in mano molto di più che 10 legioni demoralizzate da una poco onorevole ritirata.

Al momento, dunque, Cesare è separato dalle legioni ed è la prima cosa a cui pone rimedio anteponendo la sicurezza dei suoi uomini alla propria.

Con le guarnigioni della Provincia e con i rinforzi appena reclutati nella Pianura padana, effettua due manovre difensive e nel contempo diversive: una contro le forze che minacciano direttamente la Provincia e un’altra contro il cuore stesso della rivolta, l’Arvernia, dopo aver attraversato di sorpresa la barriera ancora innevata delle Cevenne.

Distratta l’attenzione dei nemici, si dirige rapidamente a Vienna sul Rodano, dove ad attenderlo c’era un contingente di cavalleria che lo scorterà in una ininterrotta cavalcata verso nord e i quartieri invernali delle legioni.

Cesare definisce dunque fin dal primo passo della campagna uno stile di leadership preciso, che configura precisamente l’ambito della sua responsabilità di comando. Non sono le legioni a doversi muovere senza una guida, ma è il loro comandante che ha l’obbligo di affrontare il rischio: il rischio ben calcolato di una manovra architettata alla perfezione, ma pur sempre un rischio.

Cesare pensa anche a difendere la Provincia, non cerca di mettere assieme la massima forza possibile – magari solo di cavalleria – per scortare la sua persona, ma adatta i mezzi materiali che ha a disposizione al superiore interesse politico di preservare la Provincia da minacce.

Riunito l’esercito sotto la sua guida, Cesare si trova subito ad affrontare un altro problema: attendere con le legioni l’arrivo della buona stagione o scendere subito in campo. Vercingetorige sta, infatti, assediando la capitale di una piccola popolazione alleata, i Boi.

Anche in questo caso Cesare decide in base alle priorità politiche: con l’inverno ancora in corso i legionari avranno difficoltà a reperire gli approvvigionamenti, ma difendere un alleato piccolo e debole come i Boi è il segnale della lealtà e della affidabilità di Roma.

Le legioni abbandonano i quartieri invernali e si dirigono al salvataggio dei Boi attraversando i territori delle popolazioni ribelli, anziché seguire la via più diretta che passa nel territorio degli alleati (poco affidabili, in effetti) Edui: perché? Un’altra decisione politica, prima che militare: gli Edui devono già fornire vettovaglie e foraggio, attraversare con un esercito sarebbe una servitù ancora più gravosa e provocherebbe malumori che è meglio evitare.

Vercingetorige sarà comunque costretto ad abbandonare l’assedio della capitale dei Boi, per rispondere all’aggressiva strategia di Cesare.

Cesare, infatti, imposta la gestione della campagna con decisione e metodicità: uno dopo l’altro cercherà di sottomettere i centri della rivolta mantenendosi tra l’esercito nemico e le proprie, per quanto precarie, fonti di approvvigionamento: le popolazioni degli Edui e dei Boi.

La strategia di Vercingetorige è invece limpidamente fabiana, ovvero “temporeggiatrice”: intende esercitare una pressione sulle legioni, seguendole a debita distanza per evitare di essere costretto al combattimento, e nel frattempo facendo terra bruciata attorno ad esse e tormentandole con la cavalleria. Di pari passo con il logoramento delle legioni procederà spontaneamente l’estendersi della rivolta.

La leadership di Vercingetorige, però, non è salda come quella di Cesare. Troppo spesso viene messo in discussione o i suoi ordini vengono trasgrediti per sciatteria o vera e propria insubordinazione. Una strategia fabiana avrebbe richiesto una pazienza e una forza d’animo che i galli non avevano.

Le legioni marciano da nord a sud. Cadono Vellaunodunum, Cénabum, Noviodunum e Avaricum: nonostante la rivolta sia iniziata a Cénabum, con un eccidio dei cittadini romani, la repressione più dura è riservata ad Avaricum – “non aetate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt” – perché è l’unica a resistere con accanimento. Un’altra decisione politica.

E due altre decisioni politiche interrompono il crescendo di successi di Cesare.

Interrompe la campagna per risolvere una complessa questione politica edua: Abbandona l’esercito e per alcuni giorni si reca nella città di Decetia, dove si riunirà l’assemblea edua.

Cesare non può esimersi, quando gli viene offerto, di esercitare un ruolo di arbitro che legittima di fatto la supremazia di Roma sulla Gallia e oltrettutto può servire a calmare gli animi degli Edui (non servirà, ma almeno Cesare ci ha provato...).

La seconda decisione è militarmente ancora più grave. Cesare divide l’esercito: tiene per sé 6 legioni e 4 le consegna a Labieno affinché salga a nord per domare la ribellione dei Parisii.

Dividere l’esercito in presenza del nemico e quindi muoverne le parti in due direzioni divergenti? Ancora per Cesare la politica ha la prevalenza sulla logica militare: l’obiettivo politico è infatti quello di mostrare nella massima estensione possibile la sovranità romana sulla Gallia.

Il rischio in questo caso si rivelerà eccessivo: Cesare subirà una battuta d’arresto a Gergovia e Labieno dovrà mettere in gioco tutta la propria abilità ed esperienza per riuscire a sconfiggere i Parisii. La rivolta si estenderà comunque persino a Boi e Edui.

La strategia di Vercingetorige inizia, quindi, a dare i suoi frutti. Non solo Cesare dopo Gergovia è costretto a riunire l’esercito, ma soprattutto l’iniziativa è passata nelle mani dei galli.

Vercingetorige è convinto che Cesare stia per prendere la via del ritorno verso la Provincia e decide di attaccarlo: una decisione che si rivelerà affrettata. Sconfitto dovrà riparare ad Alesia dove Cesare lo stringerà in un assedio che deciderà la campagna.

Nella città assediata i galli si riunirono in consiglio per rinsaldare una volontà comune in simili difficili circostanze.

Riferendo il dibattito, Cesare dà grande rilevanza all’intervento dell’arverno Critognato che, verso la conlusione, compie un’analisi del desiderio di potenza di Roma.

“i romani (...) che cosa cercano, che cosa vogliono? Spinti dall’invidia, per averci conosciuto nobili per fama e potenti in guerra, vogliono impadronirsi dei nostri campi e delle nostre città e tenerci in perpetua servitù. Nessuna guerra essi hanno mai fatto per altro scopo. E se non sapete quel che accade nelle regioni più lontane, guardate la Gallia a noi vicina, ridotta a Provincia romana, che ha avuto leggi e istituzioni nuove e che soffre in continua servitù, piegata alle scuri littorie”.

Frasi che Cesare fa pronunciare ad un gallo perché a Roma qualcuno capisca.

Frasi che ricorrono nella storiografia romana come queste di Polibio (Storie, XXXVI,4):

“Chi si arrende ai Romani, consegna prima di tutto il territorio che è in suo possesso e le città che in esso si trovano, inoltre gli uomini e le donne che vivono nelle campagne e nelle città, i fiumi, i porti, i templi, le tombe. Insomma i Romani divengono padroni di ogni cosa, mentre chi si arrende non rimane padrone assolutamente di nulla”.

O quelle che Tito Livio (Storia di Roma, XXXI,29) fa pronunciare agli ambasciatori macedoni che chiedono l’alleanza dei greci contro Roma:

"Capua, tomba e sepolcro del popolo campano, è vero, sopravvive, ma i suoi abitanti sono stati deportati e banditi: città mutilata, senza senato, senza plebe, senza magistrati, una mostruosità, lasciata in piedi, perché fosse abitata, con una crudeltà maggiore che se fosse stata abbattuta. E' pazzia sperare che, se codesti uomini di razza diversa, separati da noi più dalla lingua, dai costumi e dalle leggi che dalla estensione del mare e delle terre, si impadroniranno di questo territorio, qualcosa resti nella condizione attuale".

Nelle parole di Critognato – come negli altri esempi citati – c’è la richiesta di una Roma diversa, che capisca di essere troppo grande per preservare l’antico atteggiamento predadorio.

La nuova Roma che Cesare auspicherebbe deve accogliere genti diverse a pari titolo, e non a caso viene citata, in negativo, la Provincia nella quale la legge di Roma non sapeva e non voleva interpretare gli usi e le tradizioni locali.

Senza un’apertura mentale più ampia, classi dirigenti più estese, un consenso più diffuso, Cesare capiva che ogni nuova conquista sarebbe stata precaria e perennemente minacciata da altre ribellioni, mai abbastanza salda da resistere ad aggressioni esterne, schiava di una bulimia conquistatrice che l’avrebbe fatta scoppiare.

La latinità che Cesare aveva portato fino all’Atlantico estendendosi “territorialmente” in realtà si era anche, di fatto, evoluta sostanzialmente. Non sarebbe stato il conservatorismo dei senatori a cambiare le cose, ma certo anche il “cesarismo” era una falsa risposta.

“Pur non avendo combattuto in Gallia nemmeno dieci anni, Cesare – osserva Plutarco (Vita di Cesare, 15) – conquistò a forza più di ottocento città, assoggettò trecento popoli, si schierò in tempi diversi contro tre milioni di uomini, ne uccise un milione e altrettanti ne fece prigionieri” eppure, può sembrare paradossale, Cesare era anche preoccupato del consenso e del governo delle nuove regioni conquistate, tanto da cercare sempre di recuperare élite locali disposte ad essere coinvolte nella gestione del potere.

Anche dopo Alesia, Cesare ad esempio consentì ai prigionieri edui e arverni, i primi alleati che si erano uniti alla rivolta, i secondi principali ispiratori della rivolta, di tornare alle loro case.

Anche questo, dopo tanta strage, un omaggio agli scopi politici della guerra.

|

![]()