|

CAPIRE È RISCHIARE |

|

recce team

|

| |

| Maggio 2013 |

| Rispettare la violenza |

|

La storia non ha leggi, ma abitudini sì.

Una di queste prevede la risoluzione dei conflitti mediante l'uso della forza.

È l'ultima ratio regum, ma ad essa non si rivolgono solo i "re", ma spesso e volentieri anche borghesi e plebei.

Alcuni conflitti sono infatti internicini, ovvero avvengono all'interno della stessa comunità, tra gruppi che la compongono, armati l'uno contro l'altro: guerre civili, Jacquerie, rivoluzioni.

In Italia nei decenni scorsi abbiamo conosciuto il terrorismo, che è l'esempio più vicino a noi al quale fare riferimento: un metodo di lotta politica violenta responsabile di centinaia di morti e migliaia di feriti che vengono ricordati il 9 maggio nel "Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi".

Alcune di quelle vittime di attacchi individuali avevano influenza sulla vita politica italiana, pensiamo ovviamente ad Aldo Moro, ma anche ad intellettuali prestati alla politica come Roberto Ruffilli, Ezio Tarantelli, Marco Biagi e Massimo D'Antona, o giornalisti come Walter Tobagi e Carlo Casalegno. La stragrande maggioranza, però, era rappresentata da esponenti delle forze dell'ordine, seguiti dalle persone più diverse, non propriamente identificabili con chi detiene il potere, ma al massimo (e sto largo) con chi secondo certi teoremi lo sostiene.

Ho difficoltà ad individuare un risultato politico ottenuto dal terrorismo nostrano, a parte quelle vittime. Un terrorismo assassino e politicamente (e non solo) analfabeta, incapace di produrre pensieri che non fossero rozzamente ubriachi di cattiva e banale retorica. Tanto che dovremmo essere vaccinati da qualsiasi discorso avventato sulla violenza politica.

Perché la violenza non può essere eliminata dalle opzioni a disposizione della politica.

È salda in questa posizione da sempre, ma il dibattito su di essa è fermo a Giovanni di Salisbury (1110-1180), che [mi auto cito] "teorizzò la liceità del rovesciamento del tiranno quando questi empiamente tradisse la stessa origine divina della propria autorità".

Qualsiasi sia l'origine dell'autorità, il "tiranno" dunque si può abbattere, ovviamente con la violenza, come per altro accade spesso di questi tempi non lontano da noi.

Sta al giudizio dei singoli determinare se esiste un "tiranno" e assumersi la responsabilità (politica e non solo) di denunciarlo e di agire contro di lui.

Nelle scorse settimane, ad esempio, dopo le elezioni del 24-25 febbraio 2013, alcuni esponenti politici italiani di primo piano, come ricorderete, hanno evocato l'esistenza del tiranno, parlando espressamente di un avvenuto colpo di Stato, per altro in momenti diversi e facendo riferimento a situazioni diverse.

C'è da dire che di fronte all'incapacità manifesta del metodo democratico di sciogliere i nodi di questo Paese, preso atto di un clima di reciproca delegittimazione delle forze politiche e di una profonda serie di fratture interne al nostro tessuto sociale, era in qualche modo prevedibile si facesse strada, razionalmente, l'idea che da un'estenuante e inconcludente guerra civile fredda, tanto valesse escalare a una guerra civile calda: prosecuzione dell'intercorso politico auspicabilmente breve, intensa e, soprattutto, risolutiva.

Caduta la democrazia ad opera di golpisti, ne consegue logicamente l'adeguatezza dei metodi violenti per il suo ristabilimento.

Ma, come abbiamo visto, il terrorismo, nonostante le sue tante vittime, si è rivelato uno strumento assolutamente inefficace, almeno in Italia, e comunque quei leader politici hanno sollecitato uno strumento diverso di lotta politica, e hanno espresso la necessità di una partecipazione popolare molto più ampia di quella avanguardista dei terroristi nostrani.

Il cosiddetto "ricorso alla piazza", ovvero alla sollevazione della popolazione chiamata a

sfidare il tiranno in virtù del proprio semplice peso: una strategia basata sulla minaccia rappresentata delle masse stesse, che solo la violenza può contenere, ma che può anche accendere in un incendio incontrollabile di violenza popolare di ritorno.

Il modello è quello della "fusillade" di Campo di Marte, o dello sciopero generale a oltranza dove in potenza si chiede a una folla di padri e madri di famiglia di trasformarsi in black block. Convocare le masse e prepararle a gesti estremi, come l'assalto al "Palazzo" o altre azioni di aperta sfida, pone il tiranno di fronte al bivio tra repressione e cedimento.

Questa almeno era la minaccia, perché nessuna di quelle citate ha avuto seguito. È riapparsa invece, il 28 aprile, la violenza terroristica, le cui vittime sono stati (ancora una volta) due tutori dell'ordine. Un'iniziativa isolata ma che pure ha ottenuto del consenso esplicito, firmato, nei forum, testimoniando ancora una volta quanto richiamato prima, ovvero come in Italia la guerra civile "fredda" che è in corso da due decenni non accenni a risolversi, ricomponendosi su basi di legittimazione reciproca, ma neppure sia pronta a sfociare in guerra civile "calda".

Lo scenario che si profila è al contrario quello di una pulsione alla violenza caotica, dettata da umori che sconfinano nell'isteria di personalità esaltate e irrazionali.

Il movente e la personalità dell'attentatore, comunque, verranno indagati dai magistrati, né voglio qui in alcun modo suggerire un collegamento tra un clima politico incarognito e del sangue sparso, anche se qualche elemento per farlo ci sarebbe.

Tra il dire il fare c'è di mezzo il mare, come si dice: ed è un mare vasto. La minaccia della violenza è un reato penale, l'iperbole, la spacconeria e persino l'intimidazione in politica non lo sono.

Però mi permetto di sollevare una questione che non ha nulla di etico e non vuole moraleggiare su "cattivi maestri" e attizzatori di animi: ho sempre tenuta lontana l'etica dalla politica e non voglio incominciare a farlo ora.

Il punto è eminentemente politico. Ha senso adombrare scenari apocalittici, strade di non ritorno, evocare la violenza,

se non è necessario e giustificato o se non si è disposti ad andare fino in fondo, dovendosi poi persino rimangiare la minaccia o sperare che essa venga dimenticata?

Non mi riferisco alla credibilità delle personalità politiche responsabili di quel genere di dichiarazioni,

questa riguarda chi li vota.

Parlo del fatto che per principio democrazia e libertà possono effettivamente essere minacciate, e dunque l'uso della violenza per ristabilirle può profilarsi necessario e inevitabile. In questa situazione estrema è richiesta concretamente la disponibilità della vita propria e altrui: avviando un percorso nel quale la vita umana, dunque, diventa drammaticamente un valore rinunciabile e sacrificabile di fronte a un interesse collettivo più alto.

Un uso improprio, prematuro, velleitario di richiami a situazioni politiche emergenziali è quindi politicamente offensivo e controproducente proprio nei confronti di coloro ai quali il leader si rivolge, sollecitandoli alla rivolta.

La violenza merita rispetto

da parte dei leader. Ai leader è richiesta la capacità di organizzare la violenza per indirizzarla verso gli obiettivi politici della sua parte, considerando attentamente ogni parola e ogni azione.

Pensando non solo al durante, ma soprattutto al dopo.

È inevitabile che queste false partenze sfocino in iniziative terroristiche individuali

e spontaneistiche. Il che è già cosa orribile e nociva in sé, ma ancora peggio è che giocando con la violenza e con l'esaltazione popolare, si superano confini concettuali che invece vanno scavalcati solo quando è necessario.

Quando veramente libertà e democrazia possono essere in pericolo.

NZ

|

|

| Aprile 2013 |

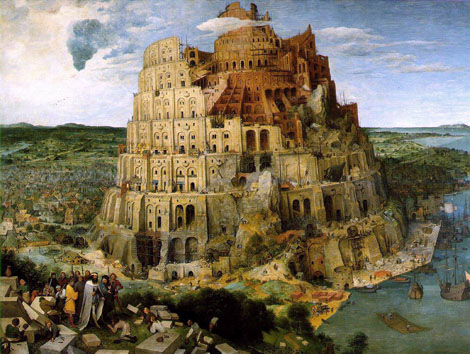

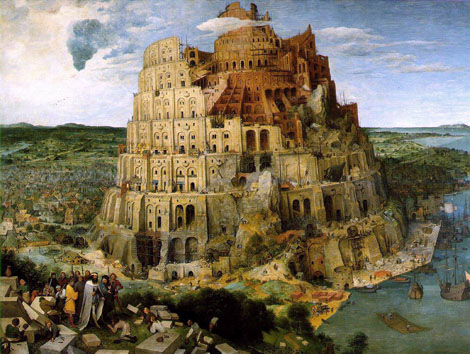

| Babele |

|

Tempi disordinati i nostri, deprimenti e confusi, introversi fino all'estremo, dove i legami sociali e le appartenenze si sciolgono, riducendosi all'immediata contiguità dei vincoli familiari e familistici, i più primitivi.

La speranza, ultima a morire, si ripiega così nell'altrettanto introversa, estrema e disperata individuazione di qualcuno con il quale instaurare un rapporto necessariamente il più diretto possibile, mistico e senza intermediazioni di sorta, che capisca e magari spieghi e aupicabilmente risolva: un capo che comandi.

Tempi, i nostri, però, dove il senso critico, per non parlare del semplice buon senso, appaiono virtù estinte e persino incongure, provocando un paradossale corto circuito dell'intero sistema.

L'invadente e pervasiva centralità del comando e di chi lo esercita appare una supremazia fragilissima, se mi consentite questo ossimoro, questo accostamento di termini incompatibili e inconciliabili: si tratta tuttavia della risultante necessaria della generalizzata importanza che si dà alla figura del Leader nel quale riporre fiducia consolatoria e assoluta, e al quale si affida il compito di guidarci verso la "Terra promessa", e il contemporaneo citato decadimento del nostro senso critico, che ci impedisce oggettivamente di scegliere buoni Leader, di riconoscere le qualità degli altri, di sentirli migliori di noi.

Con una comunità tanto carente di discernimento, la selezione del capo concide con la proposta di una soluzione, e avviene necessariamente con povertà di criteri, in particolare in assenza di quello più difficile da considerare, la competenza: escluso in partenza e spesso deludente, alla prova dei fatti, soprattutto in base alle aspettative, che sono "salvifiche", e all'entità catastrofica deila situazione.

Il bisogno di un capo diventa così la ricerca di "qualcuno" con "pochi" meriti, quelli che riusciamo a capire e interpretare, e non quelli effettivamente necessari alla soluzione del problema, per incapacità sostanziale di valutarli, e, nel dissolvimento delle solidarietà di appartenenza citato in premessa, perlomeno di farli rientrare nei termini discriminanti delle cultura politiche.

Di queste, persino "destra" e "sinistra" possono apparire oggi categorie incerte e inutili, o peggio indistinguibili: per partire dagli assi cartesiani delle culture politiche – così come sono state declinate da millenni di riflessioni filosofiche, sociali e politiche – non siamo più neppure tutti diversi, né tutti uguali, o, ancora più complicato, diversi e uguali in combinazioni e sfumature varie.

Moderato ed estremista, riformista e conservatore, le categorie politiche usate oggi scambiando attitudini per contenuti, sono così abusate e intimamente insignificanti da nascondere quel nulla culturale.

Di quei criteri discriminanti, uno solo è semplice da capire e da accertare: la "novità", intesa come estraneità almeno apparente ai "ceti dirigenti" del passato, ed è per questo che diventa tra i requisiti più richiesti, in aperta contraddizione con la tradizionale virtù dell'esperienza.

Il "collaudo" della vita, dell'impegno, non solo non è più necessario, ma si trasforma in un peso, perché è letto come collusione e complicità col fallimento, e ad esso si preferisce il "rischio" della novità, perché si dà per scontato che mai potrebbe essere peggiore del passato e "tanto vale provare".

Deresponsabilizzato il capo (al quale chiediamo veramente molto poco per essere tale e troppo tanto perché possa realizzare appieno ciò che lo costringiamo a promettere), quindi, e deresponsabilizzati noi (che deleghiamo vaghezza, senza appartenenze ideali saldate in una cultura politica purchessia) il funzionamento complessivo del sistema è irrimidiabilmente compromesso, né potrebbe essere altrimenti.

Se la razionalità è questa, è insufficiente: non è razionalità, anzi, ma la sua negazione e sconfitta.

E siccome non può esservi dialogo senza razionalità, è l'avvitarsi del caos nel caos: l'incomunicabilità assoluta e la fine della politica.

È Babele assoluta.

NZ

|

|

| Marzo 2013 |

| L'infernale Wikipedia |

Wikipedia è uno spietato tritacarne: un'Idra capace contemporaneamente con alcune teste di blandirti, con altre di cibarsi di te e con altre ancora di azzannarti a morte (virtuale) in nome degli imperscrutabili disegni superiori della società digitale.

Anni orsono l'università per cui lavoravo mi suggerì di inserire un mio profilo su Wikipedia nell'eventualità che gli studenti cercassero informazioni su di me.

Dubbioso, interpellai direttamente i presunti destinatari del servizio ottenendone un inatteso incoraggiamento e anzi una sollecitazione motivata del fatto che molte pagine di Wikipedia mi citavano, riportando contenuti o rimandi a pagine di Warfare.it.

Aiutato da loro così assolsi il compito, pensando che la cosa fosse comunque innocua e priva di conseguenze.

Ahimé no, non lo è stato.

Mio malgrado ho esperito prima la mia "non enciclopedicità" e da poco la mia "cancellabilità": e vi assicuro che, al di là dell'imbarazzo, del significato metaforico per non dire iettatorio della cosa, la sensazione è quella assai spiacevole di essere vittima di un'ingiustizia.

O ancor peggio, per quanto mi riguarda, di avere – inconsapevolmente, ma per un uomo della mia età è un'aggravante – peccato di vanità.

NZ

|

|

| |

| |

| |

| |

|