|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'ARTE DELLA GUERRA |

La guerra reale nell'arte del Rinascimento

|

Ci sono argomenti che mi affascinano ma ne capisco troppo poco per andare oltre questo livello di fascinazione. Così, da perfetto dilettante della materia scopro l'acqua calda, probabilmente. Ma vi invito a fare lo stesso, senza paura del ridicolo. Perché è semplicemente questione di punti di vista, e la vostra (e mia) opinione, può guardare cose che uno storico dell'arte o un critico, non hanno notato. Per cui tentare non nuoce. L'argomento vi è noto perché ne ho già parlato, ovvero l'arte che parla della guerra vista da chi si occupa di guerra: arte della guerra, guerra dell'arte, arte e guerra. E le opere che ho selezionato per questa riflessione, sono tre opere del Rinascimento italiano: un periodo in cui l'Italia ha insegnato al mondo l'arte della guerra e anche l'arte. |

|

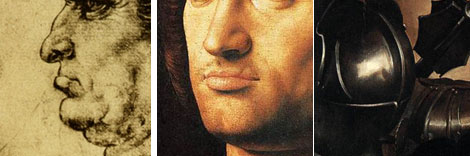

Leonardo da Vinci, "Un condottiero" (1472-1480) Elmo grottesco, vorazza classicheggiante, ma sguardo truce, rughe e doppio mento. Il ritratto di un guerriero che accomuna tratti ariosteschi e fantastici con un realismo brutale. Una metafora della guerra stessa, magnifica e terribile assieme. |

|

Antonello da Messina, "Ritratto d'uomo" anche detto "il condottiero" (1475). Tanti i ritratti d'uomo di Antonello da Messina, ma questo spiccatra gli altri per carattere e forza. Un uomo d'azione, senza dubbio, colto nei suoi anni di piena maturità, con l'energia e l'esperienza che servono per sentirsi pronto a qualsiasi impresa. Sfida e sicurezza, vivacità e magnetismo: l'anonimo condottiere esprime questo e molto altro, compreso un certo enigmatico pensiero, quasi uno sguardo sul futuro, il suo, e sicuramente non ne ha paura, ma sembra che lo conosca. |

|

Girolamo Francesco Maria Mazzola detto il Parmigianino, "Ritratto di Gian Galeazzo Sanvitale (1524) Infine uno straordinario ritratto del Parmigianino, che celebra il ventottenne Gian Galeazzo di Sanvitale (1496-1550), suo conterraneo, e condottiere al servizio del re di Francia. È un ritratto destinato a ricevere gli ospiti della stessa casa del Sanvitale, come prestigiosa quanto orgogliosa celebrazione di un ruolo e di un rango. Il giovane è vestito secondo la moda francese, per rivendicare senza equivoci possibili la sua fedeltà al re di Francia, e la sua condizione nobile. Altrettanta cura è posta per presentare le armi con cui andava in battaglia, veri e propri strumenti del mestiere. L'opera è la sintesi di un'intera generazione di gentiluomini italiani dediti alla professione delle armi, in un momento di passaggio della condizione del condottiere: non più impresario militare, spesso di origini non particolarmente illustri e fattosi strada con la forza delle armi, ma uomo destinato alla carriera delle armi ed educato a questo scopo, entrato al servizio nelle armate di un grande sovrano e a lui legato nei successi come nelle avversità. |

|

E ora vengo al motivo della selezione di queste tre opere, che evidenzio in questi tre dettagli. Il realismo rinascimentale non sottace, ma anzi esalta questi uomini nelle loro ferite e nel loro combattere faccia a faccia: al labbro inferiore del primo e a quello superiore del secondo, mentre l'elmo del Sanvitale è vistosamente ammaccato. Uomini sfregiati al volto in guerra: hanno sanguinato, hanno avuto denti spezzati, hanno sputato sangue, mentre il Sanvitale se l'è vista brutta, che la mazza dell'avversario l'ha solo sfiorato, mentre molto probabilmente la sua (non a caso proprio lì vicino) il suo colpo non deve averlo fallito. Arte, ma coniugata alla guerra e consapevole di mostrarla nella sua realtà. |

|

- home - campi di battaglia d'Italia - storie - strategia - tattica - what if? - - colonnina infame - recce - documenti - segnalazioni - vocabolario - link - scrivici - copyright degli autori powered by Angon |